Погружение в субкультуру футбольных фанатов

Футбол интересен не только самой игрой, но и теми, кто за ней наблюдает. В этой статье мы проведем краткий обзор субкультуры футбольных фанатов.

— Реклама —

В 2012 году газета «Аргументы и факты» проводила среди своих читателей опрос, показавший, что больше половины опрошенных боятся фанатов и, следовательно, обходят стадион десятой дорогой. Оно и понятно: иногда для заголовка в СМИ или, того хуже, криминальной сводки цвета поддерживаемого футбольного клуба скажут гораздо больше, чем возраст, национальность или профессия задержанного.

Для простого и непросвещённого обывателя футбольный фанат – это здоровый детина с битой наперевес, в кожанке и берцах. Могу вас сразу успокоить: в наше время это уже архаизм.

Фото: vk.com/fannl

Субкультура футбольных фанатов

О

субкультуре футбольных фанатов написано немало. Особенно в этом преуспел

британский писатель Дуглас «Дуги»

Бримсон, всю свою сознательную жизнь болеющий за футбольный клуб «Уотфорд»

(Английская Премьер-Лига). Тематика большинства книг Бримсона связана не просто

с футболом, а движением хулиганизма на трибунах стадионов Туманного Альбиона и

причинами этого явления. Первые произведения 90-х годов («Куда бы мы ни ехали»,

«Англия, моя Англия», «Дни дерби») Дуги написал вместе со своим братом Эдди,

затем Дуги пустился уже в свободное плавание.

Особенно в этом преуспел

британский писатель Дуглас «Дуги»

Бримсон, всю свою сознательную жизнь болеющий за футбольный клуб «Уотфорд»

(Английская Премьер-Лига). Тематика большинства книг Бримсона связана не просто

с футболом, а движением хулиганизма на трибунах стадионов Туманного Альбиона и

причинами этого явления. Первые произведения 90-х годов («Куда бы мы ни ехали»,

«Англия, моя Англия», «Дни дерби») Дуги написал вместе со своим братом Эдди,

затем Дуги пустился уже в свободное плавание.

Наверное, самым популярным творением Бримсона можно назвать «Бешеную армию», увидевшую свет накануне Чемпионата мира по футболу 2000 года и сразу привлёкшую внимание общественности и прессы к проблеме футбольных хулиганов.

Единственный отечественный журналист, который на своём опыте затронул тему развития футбольного фанатизма в СССР, а затем и в России, и при этом известен автору этого опуса, — это Дмитрий Жвания, историк и общественный деятель. В 2011 году Жвания выпустил автобиографическую книгу под названием «Битва за сектор», где описал своё участие в движении ультрас питерского «Зенита». Возможно, есть и другие авторы, кто уделял внимание футбольной теме (если вам кто-то известен, сообщите). Существует немало автобиографических и документальных сочинений от самих футболистов, тренеров, судей, футбольных функционеров.

Фото: vk.com/fans_fckubanВиды футбольных фанатов

Как в Индии существует разделение на касты, так и на матче всех можно разделить на несколько категорий.

► Из первых уст: о жизни кубанских ультрас

1.

Кузьмичи

КузьмичиПервая – самая безобидная, простые болельщики. В околофутбольном сленге существует ещё и другое, немного пренебрежительное название: «кузьмичи». На стадионе их большинство, и каждый из вас наверняка хотя б одного такого встречал. Это, как правило, мужчины средних лет (есть и старше), посещающие центральные трибуны (не фан-сектор) ради того, чтоб встретиться с такими же друзьями, пощёлкать семечки и, поплёвывая шелухой, обсудить тактику на игру и возможную смену нынешнего тренера команды на более удачливого и опытного. С точки зрения прожжённого фаната, «кузьмичи», скажем так, до почётного звания фаната не дотягивают: в драки не ввязываются, в другие города на выездные матчи не ездят, да и домашние матчи посещают нечасто, предпочитая более удобную обстановку с телевизором, диваном и бокалом пива.

2. Тапочники

Есть ещё так называемые «тапочники» и «интернет-бойцы». Со второй категорией всё ясно, уже исходя из названия. Контингент данной категории – это дети, уповающие на силу и мощь Всемирной паутины, где отвечать за свои слова в принципе необязательно. В Сети они страшнее атомной войны, но вся их смелость улетучивается перед стадионом и на трибунах. Причина их агрессии проста и понятна: переживания родителей, начитавшихся страшных статей про кровожадных футбольных фанатов.

В Сети они страшнее атомной войны, но вся их смелость улетучивается перед стадионом и на трибунах. Причина их агрессии проста и понятна: переживания родителей, начитавшихся страшных статей про кровожадных футбольных фанатов.

С «тапочниками» тоже всё более-менее ясно: такие на стадион не ходят, предпочитая смотреть игру по телевизору/Интернету в домашних тапках. Возможно, они даже не в курсе собственного прозвища.

3. Глорихантеры

Самой презираемой кастой футбольных болельщиков являются «глорихантеры» («охотники за славой» в переводе с английского). Такие поддерживают только успешные в игровом и финансовом плане клубы с сонмом звёздных игроков, кучей трофеев, популярностью в масс-медиа и прочими прелестями. В Испании это, конечно же, «Реал» и «Барселона», в Англии фаворитом таких считается «Челси». В Германии объектом для охоты «глорихантеров» стал «Ред Булл Лейпциг», который уже стал плодом ненависти всего бомонда немецкого футбола. В России такой пример тоже есть – «Краснодар», сравнительно молодой клуб, не имеющий ни истории, ни трофеев, ни фан-базы, но уже получивший свой стадион, академию, место в элите и постоянное выступление в еврокубках.

4. Карланы

Ещё одним не самым почётным звеном фанатского сословия являются «карланы». Если кому и обязаны стереотипным описанием фаната, принятым в современном обществе, так это им. «Карланы» — это пока молодые ребята с городских окраин, для которых просмотр матчей, периодические драки и алкогольные тусовки стали уже образом жизни. Иногда «карланами» называют ещё и младший филиал одной из фанатских «фирм» (о них чуть позже). В акциях старших собратьев им выпадает не самая приглядная роль: либо провокация оппонентов на схватку, либо добивание уже лежащего соперника. «Карлана» легко приметить по бейсболке, потёртых кроссовках, заношенном спортивном костюме и характерному «перегару», сопровождающего его даже на трибуне.

5. Ультрас

Переходим к «ультрас», этаким активистам всего фанатского движения. Если кто-нибудь из вас, дорогие читатели, бывал на матче уровня «Спартак» — ЦСКА (а это, на минуточку, главное дерби страны!), то наверняка обращал внимание на большое количество флагов, баннеров, на традиционное файер-шоу в исполнении «пиротехников» со стороны «мясных» или «коней» (прим. : «мясо» — болельщики «Спартака», «кони» — фанаты ЦСКА) или просто слаженную звуковую поддержку своей команды. Так вот, поясняем: всем этим и заведуют «ультрас». Именно они готовятся к матчу заранее: расклеивая афиши по городу, разучивая речёвки, рисуют баннеры, в общем, создают всё то, за чем так красиво наблюдать вне футбольного поля.

: «мясо» — болельщики «Спартака», «кони» — фанаты ЦСКА) или просто слаженную звуковую поддержку своей команды. Так вот, поясняем: всем этим и заведуют «ультрас». Именно они готовятся к матчу заранее: расклеивая афиши по городу, разучивая речёвки, рисуют баннеры, в общем, создают всё то, за чем так красиво наблюдать вне футбольного поля.

► 3 вида футбольных фанатов: интервью с ультрас

В России движение «ультрас» есть даже у любого клуба Профессиональной футбольной лиги (это третий, самый непрестижный турнир в стране среди профессиональных команд), но, пожалуй, самой опытной «ультрой» обладают клубы итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги, Суперлиги Сербии, чемпионата Бразилии и так далее.

Фото: vk.com/ofnewsВыездА

Выездам, кстати, в фан-среде отведена основополагающая роль. Чем больше у тебя выездов, тем больше уважения в кругу единомышленников. Практика выезда на футбол в России, к примеру, от европейской отличается в корне. Это там, в Европе, можно проделать весь путь за пару-тройку часов в комфортабельном транспорте (можно даже на своей машине). У нас всё гораздо прозаичнее: огромные расстояния на пару с отсутствием денежных средств (такое встречается весьма часто) делают подобные мероприятия в самый настоящий экстрим.

Хорошо,

что Премьер-Лига, высший футбольный дивизион страны, ограничивается западной её

частью до Урала.

6. Хулсы

Выезд в другой город или просто матч с особо ненавистной для твоего клуба командой почти всегда сопряжён с опасностью. И здесь в дело вступают «хулсы», самая привилегированная (по их мнению) часть фанатов. Их задача – отстоять честь клуба в любой ситуации и в любом месте. Этакий фанатский «спецназ». Позором для «хулса», как и для любого уважающего себя фаната, будет неспособность отстоять свою атрибутику с цветами клуба в драке.

Фото: vk.com/ofnews Выездные прибывают в город, где проходит матч. Следует быть готовым к тому, что местные хулиганы могут напасть в любой момент: обычно «накрыв» приезжей «фирмы» может происходить уже на вокзале. Но всё чаще для драк «хулсы» предпочитают места,

отдалённые от стадиона (пустырь, поляна в лесу). В самом городе такие забивы

проходят редко. «Хулсы» с помощью телефонной связи или Интернета заранее

согласуют место, время и состав участников драки.

Но всё чаще для драк «хулсы» предпочитают места,

отдалённые от стадиона (пустырь, поляна в лесу). В самом городе такие забивы

проходят редко. «Хулсы» с помощью телефонной связи или Интернета заранее

согласуют место, время и состав участников драки.В Сербии существует «Вечное дерби» — принципиальный матч между футбольными клубами «Црвена Звезда» и «Партизан» (обе команды представляют столицу страны).

Помимо футбольных баталий, ожесточённый характер носили и столкновения фанатов «звездашей» и «могильщиков» (так болельщиков «Партизана» прозвали за чёрно-белые клубные цвета). Во времена, когда «жила-была одна страна» под названием Югославия, схватки между фанатами «Партизана» и «Звезды» начинались уже на трибунах, постепенно перетекая на улицы Белграда. Побоища часто были сопряжены драками с полицией и (такие случаи также были) даже с человеческими жертвами.

Как

видите, мир футбольного фанатизма весьма богат и многогранен, и, разумеется,

это не всё, о чём читателям ещё предстоит узнать.

Еще по теме:

Последнее в рубрике

Футбольные фанаты как субкультура в России Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

Якуба Альберт Владимирович

преподаватель кафедры философии и социологии Краснодарского университета МВД России

(тел.: +78612583957)_

Футбольные фанаты как субкультура в России

Субкультуры футбольных фанатов занимают важное место в российской молодежной культуре. Развитие данного направления молодежной субкультуры в России показало теоретическую и практическую значимость социологического анализа поведенческого и мировоззренческого аспекта участников данной субкультуры.

Ключевые слова: молодежь, молодежная культура, субкультура футбольных фанатов, дезорганизация, массовые беспорядки.

A.V. Yakuba, Teacher of a Chair of Philosophy and Sociology of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +78612583957. Football fans as a subculture in Russia

The subculture of football fans occupies an important place in the Russian youth culture. Development of this direction of youth culture in Russia showed the theoretical and practical significance of the sociological analysis of the behavioral and attitudinal aspects of this subculture.

Development of this direction of youth culture in Russia showed the theoretical and practical significance of the sociological analysis of the behavioral and attitudinal aspects of this subculture.

Key words: youth, youth culture, subculture of football fans, disorganization, riots.

Социальное явление, которое можно назвать футбольным фанатизмом, вполне возможно и даже необходимо изучать с разных позиций. Можно рассмотреть футбольных фанатов с трех позиций: как общественное движение, как социальную группу и как носителей специфической субкультуры.

Термин «фан-движение» может употребляться в 2 значениях: во-первых, при обозначении общественного движения, поддерживающего какой-либо конкретный футбольный клуб, а во-вторых, при обозначении общероссийского фан-движения, объединяющего в себе всех фанатов, вне зависимости от того, какой клуб они поддерживают и в каких отношениях с фанатами остальных клубов находятся.

Каждое фан-движение состоит из определенного числа сформировавшихся групп и значительного числа неорганизованных фанатов. Фан-группы, как правило, состоят из 15-30 человек, выполняющих определенный набор ролей и подчиняющихся определенным нормам. Подавляющее большинство групп имеет так называемый «устав», в котором определены обязанности члена фан-группы, при несоблюдении которых он из этой группы исключается. Неорганизованные фанаты ни в каких группировках внутри движения не состоят, но, тем не менее, оказываются охваченными социальны-

Фан-группы, как правило, состоят из 15-30 человек, выполняющих определенный набор ролей и подчиняющихся определенным нормам. Подавляющее большинство групп имеет так называемый «устав», в котором определены обязанности члена фан-группы, при несоблюдении которых он из этой группы исключается. Неорганизованные фанаты ни в каких группировках внутри движения не состоят, но, тем не менее, оказываются охваченными социальны-

ми сетями, участвуют в значительной части репертуара коллективных действий и, таким образом, не выпадают из движения [1, с. 23].

И, наконец, существует общая для всех российских фан-движений субкультура. Ее центральным компонентом служат специфические практики. Безусловно, существует определенная специфика у каждого конкретного фан-движения, поддерживающего тот или иной российский клуб, но все они укладываются в рамки общей субкультуры футбольного фанатизма.

Именно субкультура и стала основной причиной появления фан-движения в России, которое возникло именно для того, чтобы воспроизводить данную культурную традицию. Поэтому можно сказать, что субкультура — ключевой момент, основание такого явления, как футбольный фанатизм. Если рассматривать фанатское движение в России, то, прежде всего, следует определить, что именно понимается под футбольным фан-движением и футбольными фанатами. Было бы ошибкой считать футбольными фанатами только так называемые группы футбольных хулиганов, это означало бы значительно сузить изучаемое явление и сразу пометить его отрицательным ярлыком.

Поэтому можно сказать, что субкультура — ключевой момент, основание такого явления, как футбольный фанатизм. Если рассматривать фанатское движение в России, то, прежде всего, следует определить, что именно понимается под футбольным фан-движением и футбольными фанатами. Было бы ошибкой считать футбольными фанатами только так называемые группы футбольных хулиганов, это означало бы значительно сузить изучаемое явление и сразу пометить его отрицательным ярлыком.

Футбольными фанатами называются те члены субкультуры, которые придерживаются норм и ценностей, специфических практик,

ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ • 2014 • № 4 (26)

184

символики и т.д. и действуют в соответствии с ней. Следовательно, в таком случае фан-движение — это среда, в рамках которой воспроизводится специфическая субкультура.

Реально о существовании в России фан-движения, которое являлось бы носителем определенной субкультуры, можно говорить с 70-х гг. XX в. В то время появились первые фан-группы, постоянно совершающие определенный набор практик: выезды на матчи, специфическое поведение на стадионе и пр. Они использовали специальную символику, появился сленг и другие атрибуты субкультуры. Правда, фан-движение не стало массовым из-за сильного сопротивления со стороны традиционной культуры общества, которая в силу своей моностилистичности не принимала отклонений от традиционных практик, ценностей и т.д.

Они использовали специальную символику, появился сленг и другие атрибуты субкультуры. Правда, фан-движение не стало массовым из-за сильного сопротивления со стороны традиционной культуры общества, которая в силу своей моностилистичности не принимала отклонений от традиционных практик, ценностей и т.д.

Активное противодействие этому явлению со стороны социальных институтов советского общества из-за его несоответствия традиционным культурным стереотипам локализовало новое социальное образование и численно, и территориально. Территориально фан-движение ограничилось рядом крупных городов, таких как Москва, Ленинград, Киев и др., а численно не превышало нескольких сотен человек. Однако надо отметить, что все лидеры современного фан-движения начинали именно в это время, что и создало им авторитет в фан-движении [2, с. 10].

После распада советского общества фан-движение стало расширяться. Связано это с целым рядом факторов.

Во-первых, переход от моностилистического типа культуры к полистилистическому. Общество стало более терпимо к отклонениям от традиционных ценностей и практик, что создало российскому фан-движению новые возможности.

Общество стало более терпимо к отклонениям от традиционных ценностей и практик, что создало российскому фан-движению новые возможности.

Во-вторых, информационная открытость российского общества. На Западе фан-движение развивалось чрезвычайно бурно, но в советский период истории нашего общества граждане практически ничего об этом не знали, фанаты западных клубов остерегались поездок в Советский Союз, поэтому фан-движение развивалось в информационном вакууме. По мере демократизации общества российское фан-движение получало все больше информации о фан-движении в других странах, значительно возросло количество контактов с фанатами других стран. Все это способствовало повышению интереса к новому социальному явлению и, следовательно, сделало его более популярным и массовым.

И, в-третьих, развитию фан-движения способствовало развитие других общественных движений и субкультур, представители которых впоследствии включались в фан-движение.

В постсоветском этапе развития фан-движения следует выделить 2 этапа. Первый охватил временной этап с конца 1980-х гг. по 1994-1995 гг. В это время рекрутирование ресурсов происходит непосредственно в рамках фан-движения. Все они пытаются издавать собственную фан-литературу, но поскольку в этот период они практически не имеют финансовых ресурсов, то эти издания быстро закрываются. В это же время происходит адаптация западной субкультуры фанатизма к российским условиям, интериоризация культурных норм и стереотипов [3, с. 17].

Первый охватил временной этап с конца 1980-х гг. по 1994-1995 гг. В это время рекрутирование ресурсов происходит непосредственно в рамках фан-движения. Все они пытаются издавать собственную фан-литературу, но поскольку в этот период они практически не имеют финансовых ресурсов, то эти издания быстро закрываются. В это же время происходит адаптация западной субкультуры фанатизма к российским условиям, интериоризация культурных норм и стереотипов [3, с. 17].

Несмотря на то, что фан-движение по-прежнему остается территориально локализованным, по сути, лишь в 2 городах (Москва и Санкт-Петербург), оно прибавляет численно. Численность фанатов стала измеряться несколькими тысячами человек (пожалуй, около 5-7 тысяч), наиболее крупные фан-группы были у московских команд: «Спартак», «ЦСКА», «Динамо».

Второй этап начался после 1995 г. и продолжается до сих пор. Фан-движение столкнулось с проблемами мобилизации ресурсов, прежде всего людских. Происходит реструктуризация фан-движения. Помимо рекрутирования в рамках фан-движения начинается процесс создания фан-групп и рекрутирования в рамках фан-групп. Преимущество создания малочисленных группировок в том, что в таких группах значительно теснее коммуникации, поэтому подобные образования более жизнеспособны. Кроме того, члены фан-групп чувствуют себя более защищенными от нападок со стороны представителей враждебных фан-движений, полиции или «дедовщины» собственных «соратников». У фан-движения появляются определенные финансовые ресурсы, т.к. многие фан-движения находят поддержку у руководства клубов, также формируется система членских взносов в рамках фан-групп.

Преимущество создания малочисленных группировок в том, что в таких группах значительно теснее коммуникации, поэтому подобные образования более жизнеспособны. Кроме того, члены фан-групп чувствуют себя более защищенными от нападок со стороны представителей враждебных фан-движений, полиции или «дедовщины» собственных «соратников». У фан-движения появляются определенные финансовые ресурсы, т.к. многие фан-движения находят поддержку у руководства клубов, также формируется система членских взносов в рамках фан-групп.

Однако подавляющее большинство фанатов не входят в фан-группы. Поскольку субкультура к этому времени уже достаточно развита, это не составляет для них особой проблемы -они могут быть в курсе всех событий, происходящих в фан-движении, благодаря развитой системе коммуникаций (периодические СМИ фан-движений, Интернет и т.д.), участвовать практически во всех коллективных практиках и не чувствовать себя ущемленными.

185

Если говорить о лидерстве и авторитете в среде футбольных фанатов, то авторитет фаната зависит, прежде всего, от числа совершенных «выездов». Существует специальная иерархия выездов — чем дальше, тем почетнее. Кроме того, существуют еще всякие «двойники», «тройники» (выезд в 2 или 3 города подряд без заезда домой). Если на выезд едет мало фанатов, то это также повышает их авторитет. Фан-движение в настоящий момент расширилось и численно, и территориально. Практически во всех городах, имеющих свои клубы в высшем футбольном дивизионе, появляются фан-движения. Подобная ситуация обстоит с рядом клубов первого дивизиона. Наиболее крупные региональные фан-группы находятся в Волгограде, Владикавказе, Ярославле, Самаре и т.д. Правда, крупными их можно назвать только относительно прочих региональных фан-групп, т.к. их численность не превышает нескольких сотен человек. Если попытаться оценить численность общероссийского фан-движения, то она составляет примерно 45-50 тысяч человек. По конкретным командам это распределено так: «Спартак» (Москва) — около 15 тысяч, «ЦСКА» (Москва) — около 10 тысяч, «Динамо» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 6-8 тысяч, «Торпедо», «Локомотив» (Москва) — 3-5 тысяч, региональные команды (в сумме) — 2-3 тысячи [4, с.

Существует специальная иерархия выездов — чем дальше, тем почетнее. Кроме того, существуют еще всякие «двойники», «тройники» (выезд в 2 или 3 города подряд без заезда домой). Если на выезд едет мало фанатов, то это также повышает их авторитет. Фан-движение в настоящий момент расширилось и численно, и территориально. Практически во всех городах, имеющих свои клубы в высшем футбольном дивизионе, появляются фан-движения. Подобная ситуация обстоит с рядом клубов первого дивизиона. Наиболее крупные региональные фан-группы находятся в Волгограде, Владикавказе, Ярославле, Самаре и т.д. Правда, крупными их можно назвать только относительно прочих региональных фан-групп, т.к. их численность не превышает нескольких сотен человек. Если попытаться оценить численность общероссийского фан-движения, то она составляет примерно 45-50 тысяч человек. По конкретным командам это распределено так: «Спартак» (Москва) — около 15 тысяч, «ЦСКА» (Москва) — около 10 тысяч, «Динамо» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 6-8 тысяч, «Торпедо», «Локомотив» (Москва) — 3-5 тысяч, региональные команды (в сумме) — 2-3 тысячи [4, с. 26].

26].

Кроме того, у фан-движения существует огромный резерв в лице тех, кто в данный момент не является фанатом, но является активным болельщиком. В качестве иллюстрации: ведущие российские футбольные команды ежегодно продают десятки тысяч клубных шарфов и множество другой клубной атрибутики. Таким образом, фан-движение этих команд ежегодно будет увеличиваться на несколько сотен человек, т.к. определенный процент из тех людей, кто покупает фанатскую атрибутику, возможно, рано или поздно станет футбольным фанатом. Кроме того, фан-движение может резко увеличить свою численность в случае какого-то чисто футбольного успеха: выход в премьер-лигу, победа в чемпионате, успешная игра в ряде матчей и т.д. Наиболее характерный пример такого рода — московский «Локомотив», который на протяжении многих лет называли пятым колесом столичного футбола. В то время считались лидерами такие клубы, как «Спартак», «Динамо», «Торпедо», «ЦСКА», а железнодорожники продолжительное время выступали в первой союзной лиге. Московский «Локомотив» традиционно был наименее популярной московской командой, но удачные

Московский «Локомотив» традиционно был наименее популярной московской командой, но удачные

выступления в российском первенстве и европейских кубках существенно увеличили число его болельщиков и фанатов.

Таким образом, на сегодня фан-движение стало по-настоящему массовым явлением, которое не ограничилось несколькими крупными городами, а постепенно распространяется по всей стране. Когда фан-движение становится по-настоящему массовым и достигает численности в несколько сотен или даже тысяч человек, то оно сталкивается с тем, что одинаковое общение между всеми фанатами становится невозможным просто физически. В это время происходит своеобразный распад фан-движения на фан-группы, куда входят наиболее активные фанаты. Однако большая часть фанатов не входит в эти группы, предпочитая, например, совершать выезды вместе с теми людьми, с которыми находятся в приятельских или дружеских отношениях. Таким образом, фан-движение оказывается принципиально неоднородным по своему составу и состоит из разных групп. Можно выделить 3 принципиально разные группы участников:

Можно выделить 3 принципиально разные группы участников:

Во-первых, hooligan’s. Так называемые hooligan’s, или футбольные хулиганы — это наиболее активные и агрессивные члены фан-движения. Их численность невелика, по 20-30 (реже 50) человек в фан-группе. В фан-движении может быть несколько таких фан-групп. Они пытаются претендовать на роль своеобразной элиты фан-движения. Это находит отражение даже в специальной символике. Вся их символика, как правило, именная, точнее номерная. Каждый фанат получает символику с определенным номером. В случае потери этой символики он подвергается санкциям, вплоть до исключения из своей фан-группы. У подобных фан-групп наиболее жесткие требования. Hooligan’s обязаны ежегодно совершать большинство выездов в те города, фан-движения которых враждебны по отношению к ним, и участвовать во всех драках. К примеру, если брать во внимание наш регион, то наиболее враждебные отношения у фанатов футбольного клуба «Кубань» с фанатами футбольного клуба «Ростов» или с немногочисленными пока еще фанатами футбольного клуба «Краснодар».

В то же время, если кому-то из фанатов удается добыть атрибутику hooligan’s враждебного фан-движения, то это резко повышает его престиж в собственном фан-движении. Принадлежащая вражеской фан-группе символика может носиться фанатом, добывшим ее. Например, от шарфа отрывается лоскут, который

_186

ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ • 2014 • № 4 (26)

носится обмотанным вокруг щиколотки или запястья.

Если говорить с точки зрения понятия экстремизма, то футбольный фанатизм можно отнести к разновидности экстремизма, т.к. футбольные фанаты применяют крайние силовые методы для достижения поставленных перед собой целей.

Следом по иерархии располагаются члены фан-групп. Они также немногочисленны (20-40 человек) и обычно объединены по территориальному принципу: один населенный пункт или один район города (или микрорайон). Такие фан-группы обычно заказывают специальную символику и атрибутику, отражающие не только поддержку определенного клуба, но и принадлежность к данной фан-группе.

Чаще всего образование таких групп происходит по территориальному принципу, что наиболее удобно в плане коммуникаций между фанатами. Например, фан-группу могут образовать жители пригородного поселка, поддерживающие команду «большого города», или жители городского микрорайона. Как правило, это те микрорайоны, которые достаточно автономны и ощущают свою «отдельность» от остального города. А на нижней ступени располагаются так называемые «кузьмичи», или неорганизованные фанаты, не принадлежащие к фан-группам, но участвующие в деятельности фан-движения. Отношение к ним со стороны членов фан-групп отражает чувство превосходства. Но таких фанатов подавляющее большинство в любом фан-движении. Эти фанаты пользуются обычной клубной символикой, находящейся в открытой продаже. Обычно они менее активны, чем фанаты, вступившие в группировки. У них нет никаких жестких обязательств относительно того, какие выезды и когда совершать, как поступать в тех или иных ситуациях. В то же время они наиболее уязвимы в разного рода конфликтных ситуациях, например во время выезда, когда они не могут рассчитывать на поддержку своей группы. В результате молодые фанаты почти всегда становятся жертвами «дедовщины» со стороны некоторых фанатов из группировок, как правило, hooligan’s. Правда, обычно это ограничивается сбором определенной денежной «дани».

В результате молодые фанаты почти всегда становятся жертвами «дедовщины» со стороны некоторых фанатов из группировок, как правило, hooligan’s. Правда, обычно это ограничивается сбором определенной денежной «дани».

Рассмотрев вопрос иерархии членов разных фан-групп в фан-движении, следует затронуть вопрос о том, что собой представляют фан-группы и как они функционируют.

Фан-группа обычно состоит из 20-30 человек, объединенных по принципу территориальной близости. Однако это отнюдь не исключает того, что в данной фан-группе может оказаться

человек, живущий, например, на другом краю города. Для того чтобы попасть в фан-группу, необходимо получить рекомендацию от одного или двух (в разных группировках по-разному) членов группировки или фанатов, пользующихся авторитетом в фан-движении, но не являющихся членами данной группировки.

Большинство фан-групп имеют свой устав, частично регламентирующий действия фаната. Обычно уставом предписывается количество выездов в другие города, которое должен совершить фанат, принадлежащий данной группировке. Иногда выезды подразделяются на «ближние» и «дальние», в таких случаях предписывается минимально обязательное количество «дальних» выездов.

Иногда выезды подразделяются на «ближние» и «дальние», в таких случаях предписывается минимально обязательное количество «дальних» выездов.

Как правило, за каждым фанатом в группировке закрепляется своя социальная роль. Чтобы осуществлялись все необходимые для существования и развития группировки функции, существуют следующие роли: организаторская, информационная, управление финансами группировки, паблик рилейшенз (речь идет о взаимоотношении группировки с другими группировками) и т.д. Иногда это принимает комические формы, когда выдумываются совершенно нелепые функции только для того, чтобы каждому участнику было чем заняться. Периодически устраиваются собрания членов группировки для обсуждения каких-либо актуальных вопросов, стоящих перед данной группой или всем фан-движением. В некоторых группировках существует практика регулярных членских взносов, в других же постоянных выплат не существует, деньги собираются под целевые проекты: заказать для группировки специальную атрибутику, сделать транспарант и т. д. Таким образом, фан-группа — это достаточно автономное образование внутри фан-движения. Многие люди приходят не столько в фан-движение, сколько именно в фан-группу.

д. Таким образом, фан-группа — это достаточно автономное образование внутри фан-движения. Многие люди приходят не столько в фан-движение, сколько именно в фан-группу.

Рассматривая фанатское движение, нельзя не упомянуть о фанатской атрибутике. Еще некоторое время назад фирменная клубная атрибутика была достаточно дефицитной вещью. В 70-80-х гг. XX в. символика и атрибутика, используемая фанатами, в большинстве была самодельной. В настоящее время в России производство футбольной атрибутики поставлено «на поток», поэтому можно встретить самую разнообразную символику и атрибутику. В связи с этим имеет смысл выстроить некоторые типизации этой разнообразной атрибутики.

В основу первой типизации можно положить клубную принадлежность символики. В этом случае, с точки зрения конкретного фаната, символика и атрибутика разделится

187

на 4 большие группы: 1) символика собственной команды; 2) символика дружественных фан-движений; 3) символика враждебных фан-движений; 4) символика фан-движений, с которыми фанаты данной команды никаких отношений не поддерживают. Таким образом, разные типы символики ассоциируются с разными эмоциями — от дружеской до враждебной. Поэтому с данной типизацией связан ряд правил, определяющих поведение фаната, например его отношение к фанатам с символикой и атрибутикой других команд.

Таким образом, разные типы символики ассоциируются с разными эмоциями — от дружеской до враждебной. Поэтому с данной типизацией связан ряд правил, определяющих поведение фаната, например его отношение к фанатам с символикой и атрибутикой других команд.

Ношение атрибутики какой-либо команды накладывает на ее владельца определенные обязательства и ответственность. Ношение символики может повлечь за собой как позитивное, так и на редкость негативное отношение к ее владельцу. Скажем, если в Петербурге появляется человек с атрибутикой дружественных фан-движений, например фанат «ЦСКА», то у него не будет никаких проблем, а питерские фанаты отнесутся к нему вполне дружелюбно. В то же время ношение спартаковской символики повлечет негативные последствия, как минимум, конфискацию атрибутики. Обмен атрибутикой не очень приветствуется, поэтому допускается только между фанатами дружественных фан-движений.

Тема взаимоотношений фанатов различных команд очень любопытна. На данный момент отношения между фанатами разных команд еще не устоялись, поэтому агрессия направляется на разные команды. Например, фанаты «Зенита» сначала (года три назад) дружили с фанатами московского «Спартака», а напряженные отношения у них были с фанатами «ЦСКА» (фанаты «ЦСКА» и «Спартака» — непримиримые враги). На данный момент взаимоотношения фан-групп изменились на 180 градусов. Питерские фанаты «воюют» c фанатами «Спартака» и дружат с фанатами «ЦСКА». Также разный «вес» имеет разная атрибутика одной и той же команды. Здесь можно выделить 3 основные группы: 1) атрибутика «боевых организаций» — hooligan’s; 2) атрибутика фан-групп; 3) общефанатская атрибутика. Первые две категории отличает то, что их нет в открытой продаже, вся атрибутика изготавливается на заказ. Кроме того, как правило, это номерная символика , что формально должно усиливать ее индивидуальность. Общефанатская атрибутика находится в открытой продаже, но и у нее разный «рейтинг». Поскольку в продаже довольно много всевозможной атрибутики и она периодически меняется, то наиболее престижна та атрибутика, которая выпу-

Например, фанаты «Зенита» сначала (года три назад) дружили с фанатами московского «Спартака», а напряженные отношения у них были с фанатами «ЦСКА» (фанаты «ЦСКА» и «Спартака» — непримиримые враги). На данный момент взаимоотношения фан-групп изменились на 180 градусов. Питерские фанаты «воюют» c фанатами «Спартака» и дружат с фанатами «ЦСКА». Также разный «вес» имеет разная атрибутика одной и той же команды. Здесь можно выделить 3 основные группы: 1) атрибутика «боевых организаций» — hooligan’s; 2) атрибутика фан-групп; 3) общефанатская атрибутика. Первые две категории отличает то, что их нет в открытой продаже, вся атрибутика изготавливается на заказ. Кроме того, как правило, это номерная символика , что формально должно усиливать ее индивидуальность. Общефанатская атрибутика находится в открытой продаже, но и у нее разный «рейтинг». Поскольку в продаже довольно много всевозможной атрибутики и она периодически меняется, то наиболее престижна та атрибутика, которая выпу-

скалась раньше (желательно, чтобы ее выпуск в настоящий момент был прекращен).

В развитом фан-движении атрибутика достаточно разнообразна, и придумать что-то новое очень сложно. Фигурируют клубные шарфы, футболки, кепки, шапки, десятки значков, флаги, колпаки немыслимых размеров и т.д. Однако новые нестандартные ходы все же возможны. Кстати, именно благодаря появлению новой символики зенитовские фанаты получили обобщающую сленговую кличку. Зе-нитовский клуб первым в России начал выпускать полиэтиленовые пакеты с изображением коллективной фотографии игроков «Зенита», а зенитовские фанаты получили обобщающее прозвище «мешки».

Если же говорить о символике и символах, то это, прежде всего, определенный набор и последовательность цветов. И те клубы, у которых есть серьезные традиции, стараются постоянно воспроизводить именно устоявшуюся клубную символику. Так, например, клубная форма и вся фанатская атрибутика московского «Торпедо» выдерживается в черно-бело-зеленых тонах, петербургского «Зенита» — в сине-бело-голубых и т.д.

Для фанатов крайне важна такая стабильность, потому что любые изменения символики клуба вынуждают фанатов менять всю атрибутику, что дорого, трудоемко и может породить конфликты в фанатской среде. Кроме того, стабильность клубных цветов — это не только стабильность в фанатской атрибутике, но и определенные традиции в субкультуре фан-движения, т.к. клубные цвета находят свое отражение, например, в фанатском фольклоре [5, с. 15].

Кроме того, стабильность клубных цветов — это не только стабильность в фанатской атрибутике, но и определенные традиции в субкультуре фан-движения, т.к. клубные цвета находят свое отражение, например, в фанатском фольклоре [5, с. 15].

Не стоит забывать и о фанатском сленге. Сленг футбольных фанатов, с одной стороны, до сих пор окончательно не сформировался и находится в процессе создания. С другой стороны, он уже сформирован настолько, что непосвященный человек не сможет адекватно участвовать в разговоре 2 фанатов, потому что, во-первых, словарный запас достаточно велик, во-вторых, многие слова и словосочетания несут дополнительную смысловую нагрузку, а в-третьих, необходимо не только знать сленг, но и быть в курсе происходящих в фан-движении событий. Некоторое влияние на формирование фанатского сленга в России оказал английский язык, начиная с hooligan’s и заканчивая англоязычными названиями многих фан-групп. Однако все слова, обозначающие коллективные практики, и все, связанное с ними, русские.

_188

ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ • 2014 • № 4 (26)

Основная цель появления фанатского сленга, с одной стороны, очевидна — выделить и обособить фан-движение от остального мира, установить критерий деления на «своих» и «чужих». С другой стороны, появление слишком развитого фанатского сленга стратегически невыгодно, т.к. это затруднит мобилизацию новых членов.

Говоря «невыгодно», мы не заявляем о том, что фан-движение настолько хорошо управляется. Едва ли кто-то всерьез планирует стратегию развития движения (тем более, что почти во всех фан-движениях процессы протекают примерно одинаково), скорее это происходит интуитивно. Подавляющее большинство фанатов — молодые, те, кто «фанатеют» 1-2 года и не могут похвастаться обилием выездов. Поэтому они, конечно, хотят иметь определенное превосходство над совсем молодыми членами движения, что и демонстрируют, пользуясь сленгом. В то же время они не могут реально развивать сленг дальше, т.к. не обладают достаточным авторитетом. А у авторитетных фанатов и всего движения в целом есть более актуальные проблемы, чем развитие сленга. Поэтому в разговоре активно используется то, что можно назвать «языком улиц». Серьезные изменения в фанатском сленге либо произойдут позже, либо не произойдут вовсе.

А у авторитетных фанатов и всего движения в целом есть более актуальные проблемы, чем развитие сленга. Поэтому в разговоре активно используется то, что можно назвать «языком улиц». Серьезные изменения в фанатском сленге либо произойдут позже, либо не произойдут вовсе.

Так что в настоящий момент специальными сленговыми словами обозначены в основном коллективные практики и то, что с ними свя-

зано. Едва ли есть смысл воспроизводить их в этой статье. Имеет смысл только подчеркнуть, что в большинстве случаев не происходит образования новых слов. В существующие в обычном языке слова просто вкладывается новый смысл, который иногда варьируется в зависимости от контекста.

Важным моментом жизни любого фаната, как указывалось выше, считаются выезды. Фанатский выезд в России — это дело не простое. Поездка из Петербурга, скажем, в Нальчик без денег на билеты длится несколько дней. Выезд -это определенный стиль жизни, и для многих это самое интересное, что есть в жизни фаната.

Человек не может считаться фанатом, если он не совершает определенное количество выездов, т. е. поездок вместе с командой в другие города. Существует определенная иерархия выездов. На рейтинг выезда влияет, прежде всего, его географическая удаленность, а кроме того, то, враждебны ли фанаты этого города по отношению к данному фан-движению [6, с. 9].

е. поездок вместе с командой в другие города. Существует определенная иерархия выездов. На рейтинг выезда влияет, прежде всего, его географическая удаленность, а кроме того, то, враждебны ли фанаты этого города по отношению к данному фан-движению [6, с. 9].

С 14 января 2014 г. в России вступил в силу закон, регламентирующий поведение болельщиков во время спортивных состязаний.

Уже сейчас одни называют его слишком жестким, другие считают, что иначе с противоправными явлениями бороться невозможно. Насколько в действительности эффективен закон о болельщиках, покажет время.

1. Бримсон Дуги. Фанаты. СПб., 2004.

2. Ионин Л. Свобода в СССР. СПб., 1997.

3. Ионин Л. Социология культуры. М., 1996.

4. Илле А. Футбольный фанатизм в России. СПб., 1999.

5. Щепаньская Т. Б. Символика молодежных субкультур. СПб., 1993.

6. Трибунам дали правила. URL: http://www. rg.ru/2014/01/21/bolelshiki.html

1. Brimson Dugi. Fans. St. Petersburg, 2004.

2. Ionin L. Freedom in the USSR. St. Petersburg, 1997.

Freedom in the USSR. St. Petersburg, 1997.

3. Ionin L. Sociology of culture. Moscow, 1996.

4. Ille A. Football fanaticism in Russia. St. Petersburg, 1999.

5. Schepanskaya T.B. Symbols of youth subcultures. St. Petersburg, 1993.

6. The rules were given to tribunes. URL: http:// www.rg.ru/2014/01/21/bolelshiki.html

189

Футбольные хулиганы – субкультуры и социология

ПРЕДПОСЫЛКИ

Футбол стал самым популярным видом спорта в мире. Появившись в Англии и распространившись по всей Европе, все шесть основных континентов теперь играют в футбол, и на каждом из них проводятся различные профессиональные соревнования. Чемпионат мира по футболу FIFA проводится каждые четыре года как крупнейшее и наиболее заметное футбольное соревнование в мире. В него входят команды, соревнующиеся из всех стран мира, и в конечном итоге победившие чемпионы, которые считаются лучшей футбольной страной. Выросло и количество профессиональных футбольных лиг. Установленные высшие лиги появляются в Европе, Америке и Азии, включая Премьер-лигу, Бундеслигу, Серию А, мексиканский премьер-дивизион, бразильскую Кампеонато и многие другие. Футбольные фанаты тесно связаны с командами, за которыми они хотят следить. Как правило, сильная ничья возникает из-за близости к клубу. Наибольшее соперничество окружают соседние клубы, расположенные в том же городе или в непосредственной близости. Болельщики, как правило, имеют противоположные ценности, а футбольные клубы создают раскол в городе или районе. Сильные чувства к клубу могут привести к экстремальному поведению, когда болельщики вступают в контакт друг с другом. Поклонники также отложат в сторону чувства соперничества и ненависти с точки зрения национальной идентичности, объединившись, чтобы болеть за свою страну на мировой арене. Затем страны начинают соперничать с окружающими их территориями.

Футбольные фанаты тесно связаны с командами, за которыми они хотят следить. Как правило, сильная ничья возникает из-за близости к клубу. Наибольшее соперничество окружают соседние клубы, расположенные в том же городе или в непосредственной близости. Болельщики, как правило, имеют противоположные ценности, а футбольные клубы создают раскол в городе или районе. Сильные чувства к клубу могут привести к экстремальному поведению, когда болельщики вступают в контакт друг с другом. Поклонники также отложат в сторону чувства соперничества и ненависти с точки зрения национальной идентичности, объединившись, чтобы болеть за свою страну на мировой арене. Затем страны начинают соперничать с окружающими их территориями.

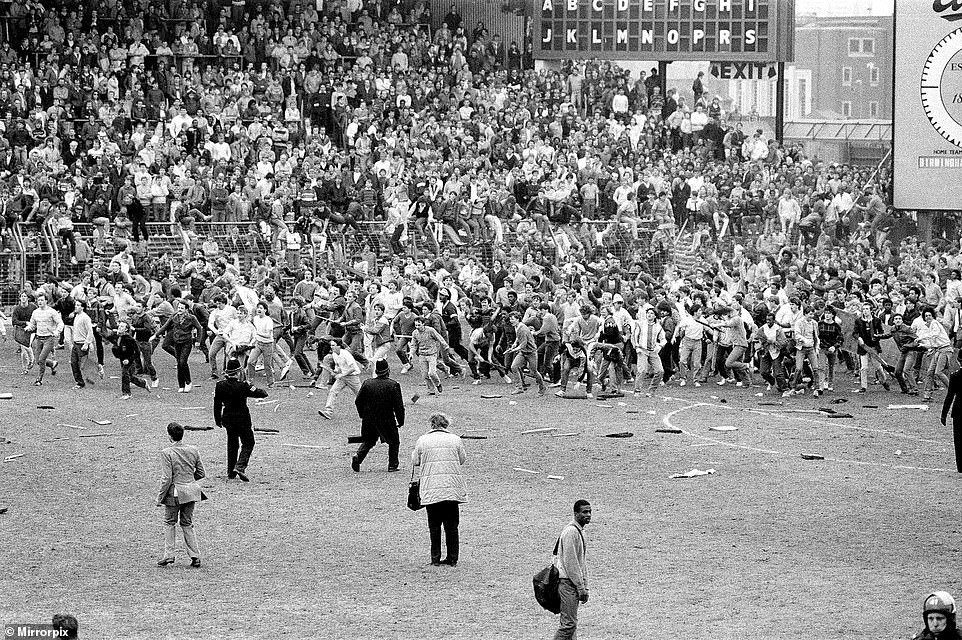

Столкновения хулиганов в Марокко и разрушение перил в конце зрительской секции

Хулиганство включает в себя любую форму конфронтации между противоборствующими болельщиками, которая может происходить различными способами до, во время или после матча на стадионе или в другом месте . Всего в конфликте участвовало от двух до нескольких тысяч человек. Менее вредные действия включают плевки, насмешки и обзывания. Это превращается в рукопашный бой, а затем в бой с использованием предметов и оружия (рабочие ножи, бейсбольные биты и огнестрельное оружие), что является более опасным результатом. Болельщики также бросают снаряды на поле (поле) и в других зрителей. Объекты варьируются от безвредных бумажных стаканчиков до кирпичей и бетонных плит, которые могут нанести серьезные травмы (Даннинг, 19 лет).86). Девиантные хулиганские действия являются результатом несоблюдения социальных норм проведения спортивных мероприятий и нарушения закона. Неадекватное поведение хулигана квалифицируется как девиантное (Милоевич, 2013).

Всего в конфликте участвовало от двух до нескольких тысяч человек. Менее вредные действия включают плевки, насмешки и обзывания. Это превращается в рукопашный бой, а затем в бой с использованием предметов и оружия (рабочие ножи, бейсбольные биты и огнестрельное оружие), что является более опасным результатом. Болельщики также бросают снаряды на поле (поле) и в других зрителей. Объекты варьируются от безвредных бумажных стаканчиков до кирпичей и бетонных плит, которые могут нанести серьезные травмы (Даннинг, 19 лет).86). Девиантные хулиганские действия являются результатом несоблюдения социальных норм проведения спортивных мероприятий и нарушения закона. Неадекватное поведение хулигана квалифицируется как девиантное (Милоевич, 2013).

Субкультура состоит в основном из молодых мужчин, объединенных общими связями с футбольной командой и общими знаниями об игре. Хотя агрессивное поведение встречается часто, оно не является обязательным для включения в фирму. Футбольные хулиганы разделяют схожий интерес к социальным пространствам и моделям потребления, но самое главное, все они верят в хулиганство как в образ жизни. Несмотря на то, что полиция и правительство пытались остановить хулиганов, их действия продолжаются (Даннинг, 19 лет).88). Хулиганы, как правило, происходят из низшего рабочего класса, но их включение в группу дает им невиданный ранее статус. Кроме того, их статус повышается за счет конфронтационных вызовов равных (Guilianotti, 2002). Людям из низшего класса трудно получить высокий статус благодаря учебе или работе, поэтому они полагаются на физическое запугивание, чтобы добиться успеха в фирме, и впоследствии другие относятся к ним с большим уважением. Повышение чести и аутентичности/легитимности посредством конфронтации напоминает выражение агрессивной мужественности. Конфликт без применения оружия и драка публично демонстрируют более подлинную мужественность (Даннинг, 19 лет).86). Борьба с обычным сторонником, признанным неспособным к насилию, создает проигрышный сценарий. Нельзя получить статус, победив неравного противника. Использование оружия против безоружных также снижает статус, даже если кто-то выходит победителем (Guilianotti, 2002).

Несмотря на то, что полиция и правительство пытались остановить хулиганов, их действия продолжаются (Даннинг, 19 лет).88). Хулиганы, как правило, происходят из низшего рабочего класса, но их включение в группу дает им невиданный ранее статус. Кроме того, их статус повышается за счет конфронтационных вызовов равных (Guilianotti, 2002). Людям из низшего класса трудно получить высокий статус благодаря учебе или работе, поэтому они полагаются на физическое запугивание, чтобы добиться успеха в фирме, и впоследствии другие относятся к ним с большим уважением. Повышение чести и аутентичности/легитимности посредством конфронтации напоминает выражение агрессивной мужественности. Конфликт без применения оружия и драка публично демонстрируют более подлинную мужественность (Даннинг, 19 лет).86). Борьба с обычным сторонником, признанным неспособным к насилию, создает проигрышный сценарий. Нельзя получить статус, победив неравного противника. Использование оружия против безоружных также снижает статус, даже если кто-то выходит победителем (Guilianotti, 2002). Это также подтверждает мужественность человека, закрепляя роль как заядлого фаната, так и жестокого актера (King, 1997). Растущее число фанатов каждой команды создает более неформальную хулиганскую сеть. Большинство болельщиков не могут посещать каждую игру, но остаются на связи из-за развития технологий. Сотовые телефоны позволяют болельщикам находиться вдали от действия, но при этом следить за событиями и результатами (Guilianotti, 2002).

Это также подтверждает мужественность человека, закрепляя роль как заядлого фаната, так и жестокого актера (King, 1997). Растущее число фанатов каждой команды создает более неформальную хулиганскую сеть. Большинство болельщиков не могут посещать каждую игру, но остаются на связи из-за развития технологий. Сотовые телефоны позволяют болельщикам находиться вдали от действия, но при этом следить за событиями и результатами (Guilianotti, 2002).

Полиция применяет слезоточивый газ для разгона толпы египетских хулиганов, бунтующих на улицах. встречаться друг с другом легче. По мере того, как охрана стадиона усиливалась, фирмы встречались на улицах или в других общественных местах, чтобы уклониться от правоохранительных органов, что способствовало беспорядкам. Психологически бунты возникают, когда внутренняя агрессия достигает предела и закипает. Эмоциональные события провоцируют бунт, а в случае хулиганства – профессиональные футбольные матчи (Firestone, 1972). Идея менталитета толпы / толпы, людей, охваченных ощущениями от взаимодействия в большой группе и действующих не так, как обычно, стала аргументом средств массовой информации для футбольных беспорядков, однако ученые с этим не согласны. Люди могут пойти дальше в насилии после того, как потеряли анонимность в групповой обстановке, но беспорядки возникают как запланированные действия из-за структурных и политических факторов, окружающих футбол. Поскольку участники хулиганов происходят из низшего класса, они сталкиваются с социальной изоляцией и политическим бессилием в своей повседневной жизни. Вспышки насилия дают хулиганам средство для решения повседневных социальных проблем. Субкультура футбольных хулиганов позволяет участникам выделяться в обществе, приобретая статус и власть, занимаясь деятельностью, к которой они испытывают страсть.

Люди могут пойти дальше в насилии после того, как потеряли анонимность в групповой обстановке, но беспорядки возникают как запланированные действия из-за структурных и политических факторов, окружающих футбол. Поскольку участники хулиганов происходят из низшего класса, они сталкиваются с социальной изоляцией и политическим бессилием в своей повседневной жизни. Вспышки насилия дают хулиганам средство для решения повседневных социальных проблем. Субкультура футбольных хулиганов позволяет участникам выделяться в обществе, приобретая статус и власть, занимаясь деятельностью, к которой они испытывают страсть.

Полицейские собаки готовы наброситься на любого болельщика, который выйдет из очереди на футбольном матче.

Кроме того, средства массовой информации очерняют эти вспышки насилия, но это только усиливает их поведение. По мере того, как эти беспорядки получают общественное признание, это заставляет хулиганов воспроизводить такое поведение на каждом мероприятии, чтобы привлечь больше внимания (Waddington, 2008). Хулиганы продолжают планировать беспорядки как средство решения социальных проблем и факторов, возложенных на коллективную группу лиц. После планирования бунта наступает хулиганская атмосфера. Чаще всего беспорядки происходят на улицах возле футбольного стадиона в день матча. Жестокие, закоренелые хулиганы, классифицируемые как промоутеры, приводят к росту беспорядков и всеобщему разрушению. Фанаты постарше, менее вероятно, причастные к беспорядкам, отходят в сторону, в то время как молодые подростки занимают доминирующее положение в рядах, действуя агрессивно. Наконец, входят успокаивающие агенты, правоохранительные органы (полиция), чтобы положить конец беспорядкам. Беспорядки заканчиваются после того, как полиция успокаивает противоборствующие фирмы, но вмешательство полиции увеличивает вероятность жестокости полиции. В конце концов, система правосудия налагает законные наказания в виде штрафов или тюремного заключения, когда беспорядки достигают достаточно больших масштабов общественного ущерба и травм.

Хулиганы продолжают планировать беспорядки как средство решения социальных проблем и факторов, возложенных на коллективную группу лиц. После планирования бунта наступает хулиганская атмосфера. Чаще всего беспорядки происходят на улицах возле футбольного стадиона в день матча. Жестокие, закоренелые хулиганы, классифицируемые как промоутеры, приводят к росту беспорядков и всеобщему разрушению. Фанаты постарше, менее вероятно, причастные к беспорядкам, отходят в сторону, в то время как молодые подростки занимают доминирующее положение в рядах, действуя агрессивно. Наконец, входят успокаивающие агенты, правоохранительные органы (полиция), чтобы положить конец беспорядкам. Беспорядки заканчиваются после того, как полиция успокаивает противоборствующие фирмы, но вмешательство полиции увеличивает вероятность жестокости полиции. В конце концов, система правосудия налагает законные наказания в виде штрафов или тюремного заключения, когда беспорядки достигают достаточно больших масштабов общественного ущерба и травм. В конце концов, беспорядки продолжаются, поскольку фирмы злятся на жестокое обращение полиции и продолжают свое девиантное поведение на следующих матчах (Файрстоун, 19 лет).72).

В конце концов, беспорядки продолжаются, поскольку фирмы злятся на жестокое обращение полиции и продолжают свое девиантное поведение на следующих матчах (Файрстоун, 19 лет).72).

A

ИСТОРИЯ

Футбольное хулиганство восходит к 1349 году, когда футбол зародился в Англии во время правления короля Эдуарда III. Когда деревни играли друг с другом, главная цель жителей заключалась в том, чтобы забить мяч в церковь соперника. Король Эдуард запретил эту игру, так как она отвлекала его подданных и вызывала постоянные социальные волнения. На тот момент мочевой пузырь свиньи представлял собой футбольный мяч, что не имело ничего общего с сегодняшней игрой (Worthington, 2016). Ученые считают, что современное хулиганство зародилось в Европе только в 1880-х годах. В 1885 году Престон победил «Астон Виллу» со счетом 5:0 в товарищеском матче. Болельщики проигравшей команды взбесились и начали атаковать игроков обеих команд. Они бросали камни и даже вступали в непосредственный контакт с игроками, нанося удары, в результате которых один игрок потерял сознание. Мер безопасности для игроков не существовало как из-за отсутствия охранников, так и из-за малоизвестных предыдущих хулиганских действий. В следующем году фанаты Престона снова ввязались в потасовку. Они дрались с болельщиками Куинз-парка, еще одного соперника из другого города, на местной железнодорожной станции (Ingle, 2001; Milojević, 2013). Драка стала первым случаем хулиганских нападений за пределами стадиона и в повседневной жизни. Хулиганские действия, ранее не допускавшиеся на территорию легкоатлетического стадиона, теперь стали достоянием общественности. Граждане, не связанные с фирмами, рискуют опасностью и травмами, просто оставаясь невинными сторонними наблюдателями.

Мер безопасности для игроков не существовало как из-за отсутствия охранников, так и из-за малоизвестных предыдущих хулиганских действий. В следующем году фанаты Престона снова ввязались в потасовку. Они дрались с болельщиками Куинз-парка, еще одного соперника из другого города, на местной железнодорожной станции (Ingle, 2001; Milojević, 2013). Драка стала первым случаем хулиганских нападений за пределами стадиона и в повседневной жизни. Хулиганские действия, ранее не допускавшиеся на территорию легкоатлетического стадиона, теперь стали достоянием общественности. Граждане, не связанные с фирмами, рискуют опасностью и травмами, просто оставаясь невинными сторонними наблюдателями.

Британская футбольная команда позирует фотографу в противогазах во время Первой мировой войны (1916 г.)

В 1909 году матч между Глазго и Селтиком, двумя шотландскими футбольными клубами, привел к серьезным разрушениям внутри и за пределами стадиона. Судьи закончили игру ничьей, не дав дополнительного времени, что привело в ярость присутствующих болельщиков. Вспыхнул бунт с участием тысяч участников, которые в конечном итоге ранили полицейских, повредили стадион и разрушили улицы Хэмпдена (Worthington, 2016). Хулиганство стало распространяться из Англии, охватывая прилегающие районы и перерастая в более глобальное явление. В периоды Первой и Второй мировых войн хулиганские действия пошли на убыль. Ни в коем случае они не прекращались все вместе, но люди проводили больше времени, беспокоясь об общих военных усилиях и своей стране. Хулиганские действия, продолжавшиеся в годы войны, получили негативное клеймо, а пресса оправдывала действия «горячих голов» или лиц, «не соблюдающих этику «спортивного поведения» и потерявших самообладание», а не коллективная группа лиц, нападающих на другие группы (Кинг, 1997). После завершения Второй мировой войны, когда общественность меньше отвлекалась, хулиганские действия снова стали заметно более высокими.

Вспыхнул бунт с участием тысяч участников, которые в конечном итоге ранили полицейских, повредили стадион и разрушили улицы Хэмпдена (Worthington, 2016). Хулиганство стало распространяться из Англии, охватывая прилегающие районы и перерастая в более глобальное явление. В периоды Первой и Второй мировых войн хулиганские действия пошли на убыль. Ни в коем случае они не прекращались все вместе, но люди проводили больше времени, беспокоясь об общих военных усилиях и своей стране. Хулиганские действия, продолжавшиеся в годы войны, получили негативное клеймо, а пресса оправдывала действия «горячих голов» или лиц, «не соблюдающих этику «спортивного поведения» и потерявших самообладание», а не коллективная группа лиц, нападающих на другие группы (Кинг, 1997). После завершения Второй мировой войны, когда общественность меньше отвлекалась, хулиганские действия снова стали заметно более высокими.

По мере увеличения количества хулиганских действий средства массовой информации начали уделять внимание общественному ущербу, причиняемому этими событиями. Впервые средства массовой информации применили термин «футбольный хулиган» для описания болельщиков, ведущих агрессивное поведение во время футбольных матчей в Англии. Повышенное внимание к хулиганству в конечном итоге привело к пропорционально большему количеству сообщений о девиантных действиях по сравнению с другими новостями, что раздуло проблему до невероятных размеров (Scott, 2007). СМИ создали моральную панику, чтобы лучше информировать общественность и сделать хулиганство более распространенным и распространенным, чем на самом деле. С тех пор количество сообщений о хулиганстве резко возросло. Получив более широкое распространение, хулиганство усилилось в его организационной тактике. То, что раньше было спорадическими вспышками, превратилось в более организованные социальные волнения (Worthington, 2016). Хулиганы группами выезжали в места расположения своих соперников, при этом место хулиганской выходки не установлено. В тот момент хулиганы сталкивались всякий раз, когда напряжение достигало высшей точки.

Впервые средства массовой информации применили термин «футбольный хулиган» для описания болельщиков, ведущих агрессивное поведение во время футбольных матчей в Англии. Повышенное внимание к хулиганству в конечном итоге привело к пропорционально большему количеству сообщений о девиантных действиях по сравнению с другими новостями, что раздуло проблему до невероятных размеров (Scott, 2007). СМИ создали моральную панику, чтобы лучше информировать общественность и сделать хулиганство более распространенным и распространенным, чем на самом деле. С тех пор количество сообщений о хулиганстве резко возросло. Получив более широкое распространение, хулиганство усилилось в его организационной тактике. То, что раньше было спорадическими вспышками, превратилось в более организованные социальные волнения (Worthington, 2016). Хулиганы группами выезжали в места расположения своих соперников, при этом место хулиганской выходки не установлено. В тот момент хулиганы сталкивались всякий раз, когда напряжение достигало высшей точки. Фирмы даже рискнули пересечь национальные границы. Вспышки насилия усиливались по мере удаления от стадиона, поскольку болельщики уклонялись от полиции и массовых скоплений людей (Gow & Rockwood, 2009).).

Фирмы даже рискнули пересечь национальные границы. Вспышки насилия усиливались по мере удаления от стадиона, поскольку болельщики уклонялись от полиции и массовых скоплений людей (Gow & Rockwood, 2009).).

Хулиганы «берут концы» в домашнем матче Мексиканской лиги на стадионе «Ацтека»

Болельщики начали «брать концы», в котором болельщики одной группы сидели вместе на одном конце поля, а соперники сидели на противоположном конце. Поначалу фанаты чувствовали солидарность друг с другом в небольшой локации, но это продлилось недолго. Довольно скоро соперники стали проникать в дальний угол соперника, что приводило к дракам на террасе. Держать конец стало синонимом власти. Группа гостей хотела подорвать секцию сидячих мест команды хозяев, чтобы уменьшить силу соперника и подготовиться к предматчевой драке на трибунах (Guilianotti, 2002). Это стало еще одним методом конфликта во время матча, но стало особенно заметным для правоохранителей. Полиция следила за концом, зная, что в этих секциях сидят заядлые фанаты, и обращала внимание на любое необычное поведение. Хулиганы стали носить повседневную одежду, больше не изображая свой фандом, чтобы не выдавать свою хулиганскую идентичность (Кинг, 19 лет).97).

Хулиганы стали носить повседневную одежду, больше не изображая свой фандом, чтобы не выдавать свою хулиганскую идентичность (Кинг, 19 лет).97).

Рекламный щит, демонстрирующий настроения футболистов против хулиганства, поддерживающий решительные меры по борьбе с хулиганством

1985 год ознаменовался крупнейшей европейской футбольной трагедией с точки зрения количества погибших. Ливерпуль и Ювентус встретились в финале Кубка европейских чемпионов. Фанаты «Ливерпуля» атаковали своего врага, в результате чего на итальянских болельщиков обрушилась целая стена стадиона. В общей сложности 39 итальянских зрителей погибли, многие получили ранения (Gow & Rockwood, 2009; Worthington, 2016; Milojević, 2013). Власти должны были принять меры, прежде чем проблема футбольного хулиганства вышла из-под контроля. Политические и юридические действия, принятые для уменьшения возможностей и действий хулиганов в общественной сфере, включая политику разделения конкурентов (Даннинг, 1986). Это привело к серьезному снижению внутриигровых хулиганских действий. Кроме того, установка сидячих мест на стадионе разрушила твердый менталитет, поскольку меньшее количество участников могло собираться вместе в одном месте. На сиденьях в каждом ряду и секции помещалось меньше людей, что вынуждало участников рассредоточиться. Также полиция расширила свое присутствие на спортивных мероприятиях. Их методы помогли удержать людей от начала хулиганских действий на публике. Кроме того, законодательство приняло более строгие меры наказания в виде штрафов и тюремного заключения, чтобы ограничить недисциплинированное поведение (Gow & Rockwood, 2009).). Однако это не остановило хулиганство. События просто переместились дальше от стадиона и происходили на местных улицах до или после матча (Dunning, 1986).

Кроме того, установка сидячих мест на стадионе разрушила твердый менталитет, поскольку меньшее количество участников могло собираться вместе в одном месте. На сиденьях в каждом ряду и секции помещалось меньше людей, что вынуждало участников рассредоточиться. Также полиция расширила свое присутствие на спортивных мероприятиях. Их методы помогли удержать людей от начала хулиганских действий на публике. Кроме того, законодательство приняло более строгие меры наказания в виде штрафов и тюремного заключения, чтобы ограничить недисциплинированное поведение (Gow & Rockwood, 2009).). Однако это не остановило хулиганство. События просто переместились дальше от стадиона и происходили на местных улицах до или после матча (Dunning, 1986).

Египетская полиция входит в толпу после того, как хулиганы вмешались в игру

В последние годы количество смертельных случаев от хулиганства уменьшилось. Скорее небольшие травмы или вообще отсутствие повреждений, чем убийства болельщиков. Тем не менее, случаются редкие случаи крайней жестокости, которые приводят к серьезным травмам и смерти. Силы полиции также играют значительную роль в гибели и травмах фанатов. Войска полиции открыли огонь на матче в Демократической Республике Конго в 1998, что в конечном итоге привело к четырем жертвам (CNN, 2001). В 2000 году болельщики «Галатасарая» зарезали двух болельщиков оппозиции в ночь перед важным матчем (Gow & Rockwood, 2009). Матч 2001 года в столице Ганы стал самым смертоносным актом хулиганства на африканском континенте. Когда фанаты начали свою разрушительную деятельность, полиция применила слезоточивый газ по толпе. Поклонники пытались спастись от дыма, создав давку, в результате которой погибло более 100 зрителей (CNN, 2001). Болельщики бразильских соперников Гуарани и Понте Прета разрушили большие перила стадиона в сезоне 2002 года. Когда полиция попыталась вмешаться, фанаты стали бросать в полицейских камни, удерживая их подальше. В конце концов болельщики обрушили перила и упали в яму между трибунами и полем с высоты тринадцати футов, в результате чего 30 хулиганов получили ранения (BBC News – Бразилия, 2002 г.

Силы полиции также играют значительную роль в гибели и травмах фанатов. Войска полиции открыли огонь на матче в Демократической Республике Конго в 1998, что в конечном итоге привело к четырем жертвам (CNN, 2001). В 2000 году болельщики «Галатасарая» зарезали двух болельщиков оппозиции в ночь перед важным матчем (Gow & Rockwood, 2009). Матч 2001 года в столице Ганы стал самым смертоносным актом хулиганства на африканском континенте. Когда фанаты начали свою разрушительную деятельность, полиция применила слезоточивый газ по толпе. Поклонники пытались спастись от дыма, создав давку, в результате которой погибло более 100 зрителей (CNN, 2001). Болельщики бразильских соперников Гуарани и Понте Прета разрушили большие перила стадиона в сезоне 2002 года. Когда полиция попыталась вмешаться, фанаты стали бросать в полицейских камни, удерживая их подальше. В конце концов болельщики обрушили перила и упали в яму между трибунами и полем с высоты тринадцати футов, в результате чего 30 хулиганов получили ранения (BBC News – Бразилия, 2002 г. ). Драка между соперничающими сирийскими клубами в 2004 году в конце концов переросла в полномасштабные беспорядки, в результате которых 25 человек погибли и многие получили ранения (Новости Би-би-си – Сирия, 2004). В 2007 году предматчевые беспорядки на Сицилии привели к ножевым ранениям и, в конечном итоге, к смерти полицейского. Итальянская лига временно приостановила все матчи, чтобы показать, что хулиганству необходимо прекратить насилие, чтобы матчи продолжались (Gow & Rockwood, 2009).; Милоевич, 2013). В последнее время соревнования на ЧМ и ЕВРО-2016 были приостановлены из-за того, что на поле выбрасывали сигнальные ракеты и другие химические вещества, мешающие игрокам и травмирующие судей. Чиновники ЕВРО предупредили страны России, Англии и Хорватии о дисквалификации. Несмотря на травмы и трагедии, хулиганство продолжается, так как любовь болельщиков к игре и своей команде остается важнейшим аспектом их идентичности, и эти действия являются методами демонстрации поддержки.

). Драка между соперничающими сирийскими клубами в 2004 году в конце концов переросла в полномасштабные беспорядки, в результате которых 25 человек погибли и многие получили ранения (Новости Би-би-си – Сирия, 2004). В 2007 году предматчевые беспорядки на Сицилии привели к ножевым ранениям и, в конечном итоге, к смерти полицейского. Итальянская лига временно приостановила все матчи, чтобы показать, что хулиганству необходимо прекратить насилие, чтобы матчи продолжались (Gow & Rockwood, 2009).; Милоевич, 2013). В последнее время соревнования на ЧМ и ЕВРО-2016 были приостановлены из-за того, что на поле выбрасывали сигнальные ракеты и другие химические вещества, мешающие игрокам и травмирующие судей. Чиновники ЕВРО предупредили страны России, Англии и Хорватии о дисквалификации. Несмотря на травмы и трагедии, хулиганство продолжается, так как любовь болельщиков к игре и своей команде остается важнейшим аспектом их идентичности, и эти действия являются методами демонстрации поддержки.

ТЕМЫ

Пол и мужественность

Два противоположных хулигана вступают в рукопашную схватку

В субкультуре футбольных хулиганов пол и мужественность существуют вместе. Знание от пола не может функционировать без понимания мужественности и наоборот. Корни субкультуры у рабочих и рабочего класса способствуют доминированию мужчин среди участников. Низший класс чаще социально принимает насилие, и эти люди вырастают, рассматривая агрессивное поведение более позитивно, чем люди, находящиеся выше по социальной лестнице. Насильственные действия трансформируются в нормализованное поведение, в конечном итоге достигая общественной атмосферы в качестве норм мужественности (Даннинг, 19 лет).86). Поклонники хардкора усваивают «мужскую черту« жесткости »», проявляя жестокость (Guilianotti, 2002). Кроме того, «мужчины склонны получать удовольствие от драки» как «важного источника смысла, статуса и приятного эмоционального возбуждения». Поскольку мужчины составляют большинство хулиганов, возрастает вероятность вспышек насилия, когда противостоящие друг другу заядлые фанаты вступают в контакт друг с другом. Эти люди желают вступить в конфликт с оппозицией, поэтому они ищут возможности выплеснуть физическую агрессию на других. Изображение мужчин как более мужественных после боя, будь то победа или поражение, доказывает, что они способны противостоять другим и бороться на благо фирмы. С другой стороны, женщины, как правило, не участвуют в публичных проявлениях агрессии из-за стигматизации. Другие хулиганы негативно относятся к женщинам, когда они ведут себя слишком жестоко или по-мужски, вынуждены играть роль ярых сторонников без каких-либо склонностей к насилию (Даннинг, 19 лет).86).

Кроме того, «мужчины склонны получать удовольствие от драки» как «важного источника смысла, статуса и приятного эмоционального возбуждения». Поскольку мужчины составляют большинство хулиганов, возрастает вероятность вспышек насилия, когда противостоящие друг другу заядлые фанаты вступают в контакт друг с другом. Эти люди желают вступить в конфликт с оппозицией, поэтому они ищут возможности выплеснуть физическую агрессию на других. Изображение мужчин как более мужественных после боя, будь то победа или поражение, доказывает, что они способны противостоять другим и бороться на благо фирмы. С другой стороны, женщины, как правило, не участвуют в публичных проявлениях агрессии из-за стигматизации. Другие хулиганы негативно относятся к женщинам, когда они ведут себя слишком жестоко или по-мужски, вынуждены играть роль ярых сторонников без каких-либо склонностей к насилию (Даннинг, 19 лет).86).

Субкультура также демонстрирует тенденцию к выхолащиванию индивидуумов, будь то внутри фирмы или по отношению к их противникам. Парни высшего уровня расценивают действия скандирования и пения на стадионе как мягкие. Отъявленные хулиганы оставляют пение и скандирование более «мягким» фанатам, которые не обязательно принимают участие в насильственных аспектах субкультуры. Тем не менее, более жесткие фанаты начинают петь и скандировать только тогда, когда песни содержат агрессивные сообщения по отношению к другой фирме. Тексты песен передают насильственные угрозы и физические вызовы, порождая еще больше насилия и ненависти между фирмами. Также происходит символическая демаскулинизация болельщиков-противников, особенно на террасах стадиона. Соперники называют друг друга «педагогами» или «дрочерами» (Даннинг, 19 лет).86). Пуф относится к мужчине-гомосексуалисту, а дрочер представляет человека, выполняющего мужской акт мастурбации. Эти термины увековечивают доминирующий мужской идеал через идею обзывания стереотипами гомосексуализма и анти-мужественности.

Парни высшего уровня расценивают действия скандирования и пения на стадионе как мягкие. Отъявленные хулиганы оставляют пение и скандирование более «мягким» фанатам, которые не обязательно принимают участие в насильственных аспектах субкультуры. Тем не менее, более жесткие фанаты начинают петь и скандировать только тогда, когда песни содержат агрессивные сообщения по отношению к другой фирме. Тексты песен передают насильственные угрозы и физические вызовы, порождая еще больше насилия и ненависти между фирмами. Также происходит символическая демаскулинизация болельщиков-противников, особенно на террасах стадиона. Соперники называют друг друга «педагогами» или «дрочерами» (Даннинг, 19 лет).86). Пуф относится к мужчине-гомосексуалисту, а дрочер представляет человека, выполняющего мужской акт мастурбации. Эти термины увековечивают доминирующий мужской идеал через идею обзывания стереотипами гомосексуализма и анти-мужественности.

Аутентичность

Аутентичность, хотя и является социальной концепцией, разработанной философами и социологами, определяет положение как индивидов между фирмами, так и фирм по сравнению друг с другом в социальной иерархии. Аутентичность определяет построение хулиганских идентичностей внутри субкультуры. Хулиганы и фирмы зарабатывают статус, подлинность и легитимность за счет применения осмысленного насилия. В день матча повышение статуса посредством конфронтации становится самой большой задачей. Лучшие мальчики обладают наибольшим статусом благодаря успешной конфронтации (Guilianotti, 2002). Люди выражают агрессивную мужественность с помощью насильственных средств, чтобы повысить честь и подлинность. Определенные формы конфликта, считающиеся более «аутентичными», чем другие, приводят к большему повышению статуса, например конфликт без оружия. Хулиганы считают других более «жесткими», сражаясь исключительно кулаками, что является механизмом прямого нанесения травм другим своим телом (Даннинг, 19 лет).86).

Аутентичность определяет построение хулиганских идентичностей внутри субкультуры. Хулиганы и фирмы зарабатывают статус, подлинность и легитимность за счет применения осмысленного насилия. В день матча повышение статуса посредством конфронтации становится самой большой задачей. Лучшие мальчики обладают наибольшим статусом благодаря успешной конфронтации (Guilianotti, 2002). Люди выражают агрессивную мужественность с помощью насильственных средств, чтобы повысить честь и подлинность. Определенные формы конфликта, считающиеся более «аутентичными», чем другие, приводят к большему повышению статуса, например конфликт без оружия. Хулиганы считают других более «жесткими», сражаясь исключительно кулаками, что является механизмом прямого нанесения травм другим своим телом (Даннинг, 19 лет).86).

Кроме того, хулиганы зарабатывают честь только тогда, когда бросают вызов равному. Неписаное правило эквивалентно распространенной в хулиганском сообществе фразе «выбери себе кого-нибудь по размеру». Обычные сторонники или нехулиганы, «считающиеся неспособными к насилию», представляют собой проигрышный сценарий в случае возникновения конфликта. Либо один побеждает болельщика, плохо подготовленного к борьбе, либо проигрывает обычному болельщику. Каждый результат негативно отражается на хулигане, поэтому статус нельзя получить за победу над неравным противником. В качестве альтернативы, использование оружия против безоружных снижает статус человека, даже если он выходит из испытания победителем. Использование оружия в этом сценарии дает несправедливое преимущество, ведущее к потере легитимности хулигана (Guilianotti, 2002). Наконец, человек становится более аутентичным не из-за количества посещенных футбольных событий, а из-за количества значимых конфликтов. Понимаемый как качество важнее количества, хулиган, который посещает реже, но всегда участвует в драках, имеет более высокий статус, чем хулиган, который посещает каждый матч, но редко участвует в насилии (Даннинг, 19 лет).86). Средства массовой информации также помогают укрепить авторитет фирмы в глазах общественности.

Обычные сторонники или нехулиганы, «считающиеся неспособными к насилию», представляют собой проигрышный сценарий в случае возникновения конфликта. Либо один побеждает болельщика, плохо подготовленного к борьбе, либо проигрывает обычному болельщику. Каждый результат негативно отражается на хулигане, поэтому статус нельзя получить за победу над неравным противником. В качестве альтернативы, использование оружия против безоружных снижает статус человека, даже если он выходит из испытания победителем. Использование оружия в этом сценарии дает несправедливое преимущество, ведущее к потере легитимности хулигана (Guilianotti, 2002). Наконец, человек становится более аутентичным не из-за количества посещенных футбольных событий, а из-за количества значимых конфликтов. Понимаемый как качество важнее количества, хулиган, который посещает реже, но всегда участвует в драках, имеет более высокий статус, чем хулиган, который посещает каждый матч, но редко участвует в насилии (Даннинг, 19 лет).86). Средства массовой информации также помогают укрепить авторитет фирмы в глазах общественности. Представляя истории о насилии хулиганов, они изображают успехи и неудачи отдельных фирм. Фирмы приобретают общественную достоверность, когда средства массовой информации постоянно сообщают об их насильственных, но успешных нападениях на других.

Представляя истории о насилии хулиганов, они изображают успехи и неудачи отдельных фирм. Фирмы приобретают общественную достоверность, когда средства массовой информации постоянно сообщают об их насильственных, но успешных нападениях на других.

Моральная паника